ichijo style

ichijo style

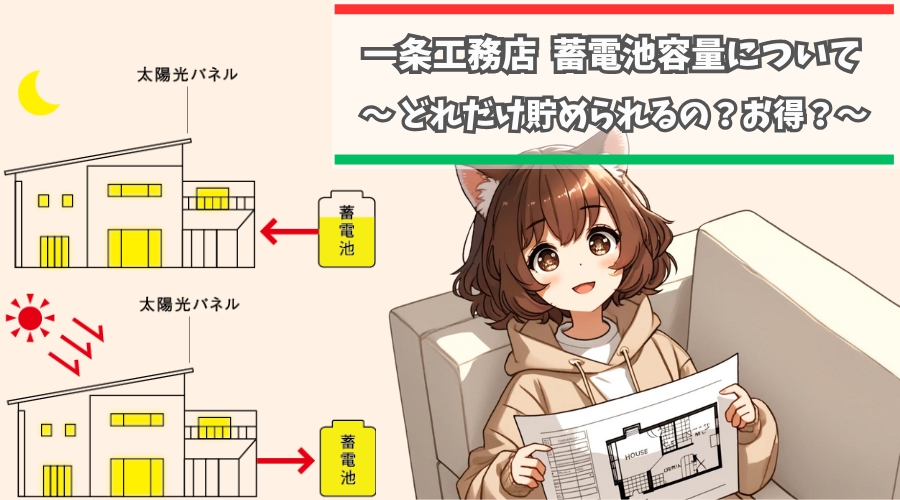

「一条工務店 蓄電池容量」と検索しているあなたは、おそらく太陽光発電と組み合わせた効率的な電力活用を検討中ではないでしょうか?

一条工務店の蓄電池は他社製品との違いと特徴が際立っていて、コストパフォーマンスと機能性の両面で高い評価を得ています。

この記事では蓄電池の容量の実用性に加え、生活スタイルに合わせた最適な使い方や「蓄電池使い切りレベル おすすめ」の設定方法までわかりやすく解説!

容量選びで後悔しないための情報をぜひ参考にしてください♪

【記事のポイント】

- 一条工務店の蓄電池容量はいくらか?

- 蓄電池容量はどの程度の電力量に相当?

- 他社製品と比較した際の蓄電池の性能と価格差

- 蓄電池を2台設置した場合の合計容量と活用効果

- 蓄電池の使い切りレベル設定と寿命への影響

- 蓄電容量に対する実効容量と実際の使用時間の目安

それでは早速本文にいってみましょう

一条工務店 蓄電池 容量の基本と選び方

蓄電池の活用方法とメリット

一条工務店の蓄電池は、太陽光発電と組み合わせることで効率的にエネルギーを活用できるシステムです。

日中に発電した電力を自家消費しきれなかった場合、その余剰電力を蓄電池にためて夜間に使用することで、電力会社からの買電を抑えることができます。

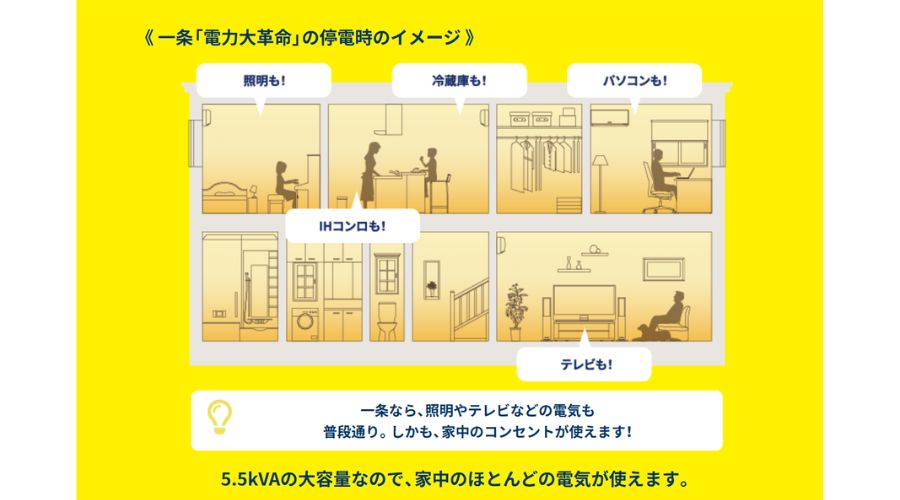

全負荷対応型である点が特徴で停電時にも、冷蔵庫やIHコンロ、エアコンといった主要家電を同時に稼働させられるため、日常生活への影響を最小限にとどめられるのが強みです。

また専用アプリを通じて運転モードの細かな設定が可能で、各家庭のライフスタイルに応じた運用ができる。

さらに電力の自家消費率を高めることで再生可能エネルギーの活用にも貢献でき、環境負荷の軽減にも繋がります。

一条工務店の蓄電池と他社製品の違い

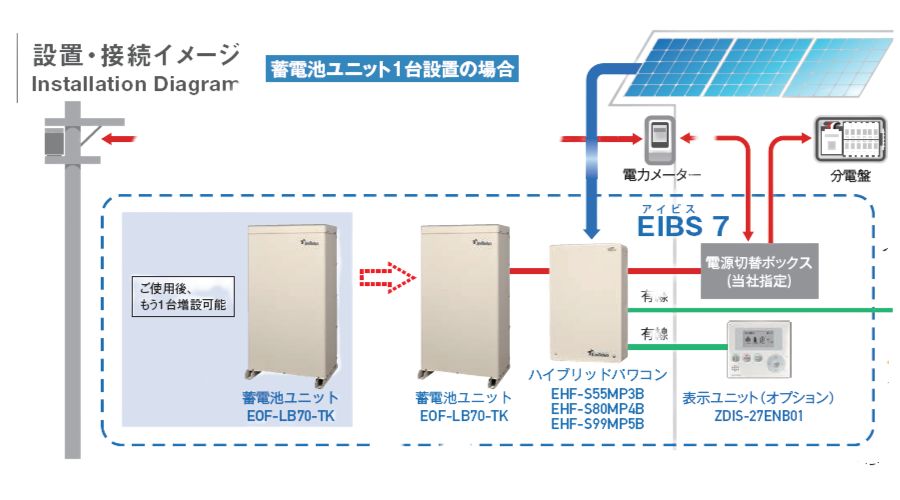

出典:一条工務店

出典:一条工務店

一条工務店の蓄電池は他社製品と比べてコスト、性能、互換性の3点で顕著な差があります。

まず価格面では自社製造により70〜80万円前後という低価格を実現しており、他社の蓄電池が100〜200万円の中で際立っています。

性能面では全負荷対応で最大5.5kVAの出力が可能なため、停電時でも冷蔵庫やIH調理器、エアコンなどを通常通り使用できます。

さらに太陽光発電との連携性にも優れ、ダイヤゼブラ電機製のハイブリッドパワーコンディショナーとの親和性が高い点も特徴です。

このように価格・耐久性・活用範囲の広さで、他社製品とは一線を画しています。

一条工務店の蓄電池の容量は7.04kWh

ichijo style

ichijo style

一条工務店の蓄電池の容量は7.04kWhと定められており、家庭用としては標準的なスペックに分類されます。

具体的には一般家庭の1日の平均使用電力量がおおよそ8〜12kWhとされる中で、この蓄電容量は約半日分の電力供給に相当します。

この容量で何がどこまで使えるのかといえば冷蔵庫や照明、テレビ、スマートフォンの充電といった基本的な生活機器には十分対応できます。

加えて5.5kVAの出力があるため、エアコンやIHクッキングヒーターのような高負荷機器の同時使用も可能です。

また一条工務店では最大2台まで蓄電池を増設できるため、電力の使用量が多い家庭や災害時の備えを重視する方は、2台構成によって約14kWhの蓄電が可能になります。

蓄電池は何時間もつ?

ichijo style

ichijo style

一条工務店の蓄電池は容量が7.04kWhで、実際に使える実効容量は約5.6~6.3kWhとされています。

もちろん使い方や同時使用する家電の種類により、この時間は前後します。

例えば冷蔵庫・照明・テレビ・スマートフォンの充電など、消費電力が比較的小さい機器だけに絞ればより長時間の稼働が可能です。

また効率的な電力利用には、事前に使用する家電の優先順位を決めておくことが重要です。

状況に応じて使い分けることで、停電時や災害時でも安心した生活を維持できます。

蓄電池2台設置で容量はどう変わる?

一条工務店の蓄電池は1台あたり7.04kWhの容量を持っており、2台設置すると合計で14.08kWhに拡張されます。

これは一般家庭の1~2日分の電力使用量に相当し、停電や災害時の備えとして非常に心強い容量です。

ただし2台設置にはスペースや配線の条件が厳しくなるほか、設置可能な期間にも制約があります。

初期投資額は増えますが、長期的な停電対策や光熱費の節約効果を考慮すれば十分な価値があります。

一条工務店 蓄電池 容量で知っておきたい実用情報

一条工務店の蓄電池は、高いコスパと長寿命が特徴の全負荷型。

蓄電池は使い切りレベルがおすすめ

ichijo style

ichijo style

一条工務店の蓄電池には「使い切りレベル」という設定項目があり、これはバッテリーの保護と寿命延長に大きく関係します。

蓄電池はフル充電と完全放電を繰り返すと内部のリチウムイオンが劣化しやすくなり、結果として寿命が短くなる傾向があります。

この設定では蓄電池の残量が約10%を下回らないよう管理され、全放電を防ぎます。

運転モードも「節エネ」にしておくことで、夜間の電力使用も効率的に制御されます。

一方で注意したいのが災害時の備えです。

状況に応じた設定が重要なってくる感じです。

蓄電池の価格とコストパフォーマンス

ichijo style

ichijo style

一条工務店の蓄電池は7.04kWhの容量で本体価格が約70〜80万円(太陽光とセット価格なら25万円相当)、加えて工事費用が5〜10万円と非常にコストパフォーマンスに優れた製品です。

さらに蓄電池は太陽光発電システムとのセット提供が基本で、約250〜350万円で導入可能。

ただし単体購入ができない点は注意が必要です。

全体として一条工務店の蓄電池は、導入条件が合えば非常に高い費用対効果を発揮する製品と言えるでしょう。

蓄電池の寿命と保証内容

出典:一条工務店

出典:一条工務店

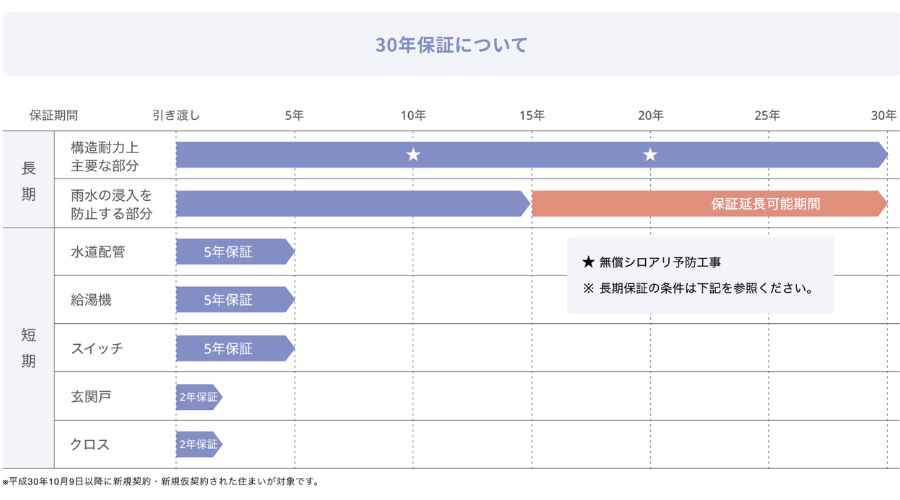

一条工務店の蓄電池は12,000サイクルの充放電が可能で、1日1回の使用で計算すると理論上は約33年の寿命があります。

これは一般的な蓄電池(6,000サイクル前後)の倍にあたり、非常に長寿命です。

保証内容としては15年間の長期保証が付帯しており、JIS規格に基づいた測定で蓄電容量が定格の60%未満になった場合も交換対象です。

信頼性と安心感を兼ね備えた仕様です。

蓄電池についてのユーザー口コミ

ichijo style

ichijo style

一条工務店の蓄電池に関するユーザーの口コミでは、「電気代が大幅に下がった」「災害時の安心感が高い」といった評価が目立ちます。

特に太陽光発電との併用により、日中の発電分を夜間に回せる点が高く評価されています。

一方で「初期費用が高い」という声も根強く、一括導入にはハードルを感じる方もいるようです。

また設置後の運用やアプリの使い勝手に関しては「直感的で分かりやすい」「日々の電力状況が見える化できて便利」といった感想が多く、エネルギー管理への意識が高まったという声もありました。

家づくりで大切なのは、建てる時のお金だけじゃない。

住み始めてからのお金のかかり方も大事。

一条工務店は

・高気密高断熱で省エネ

・太陽光と蓄電池で電気代安い

・タイル外壁とかでメンテナンスコスト低い

長い目で見たら、お財布に優しい家が建てられる。— アルパカ@一条工務店ブログ&YouTube/一条紹介できます (@ismart_kurashi) February 22, 2025

【驚愕】ママ歴2年目ですが、新築購入は「一条工務店」お勧め。家族が安心して暮らせるように「災害時に強い家」を選びました。「耐震等級3」が標準だし、太陽光13kwと蓄電池7kwhのセットで230万は安い。デザイン制は劣るけど、全然気にならないよ。目的に合わせて住宅の購入は検討したいですね♪

— はるちゃん@新米ママのお金講座 (@harukamama_7) April 25, 2024

一条工務店の家は、省エネ性能が高く、冷暖房効率が良いので、光熱費も安くなる。

実際、我が家もアパート時代より月4,000円安くなりました!⁰我が家の頃は蓄電池がなかったけど、今は蓄電池をつけて基本料0円の電力会社にすれば電気代0円に近くできる。

— アルパカ@一条工務店ブログ&YouTube/一条紹介できます (@ismart_kurashi) February 9, 2025

一条工務店 蓄電池 容量についてまとめ

出典:一条工務店

出典:一条工務店

それでは最後になりますがまとめていきましょう

- 一条工務店の蓄電池は容量7.04kWhで家庭用として標準的

- 実効容量は約5.6〜6.3kWhで使用可能時間は12〜18時間程度

- 冷蔵庫や照明などの基本家電には十分対応できる

- 出力は最大5.5kVAで高出力家電にも対応可能

- 最大2台まで設置可能で合計14.08kWhまで拡張できる

- 複数台運用により停電時の連続使用時間が大幅に伸びる

- 容量選びはライフスタイルや災害時の備えを考慮すべき

- 「使い切りレベル」の設定で蓄電池の寿命を延ばせる

- アプリ操作で細かな運転モードや電力管理が可能

- 同容量帯の他社製品と比べコストパフォーマンスが高い

- 後付け増設には設置から3年以内など条件がある

- 容量と価格のバランスから新築時導入が特におすすめ

以上になります。最後までお読みくださりありがとうございました<(_ _)>

【関連記事】

- 【儲かるの?】一条工務店 太陽光価格と蓄電池価格の相場を徹底解説!

- 【電気代高騰に備える!】一条工務店 蓄電池後付け価格と補助金について

- 【失敗しないように!】一条工務店 蓄電池2台目を追加設置するメリットと注意点

- 【必読です!】一条工務店 太陽光発電 後悔するポイントと対策

- 【実力と特徴】一条工務店 太陽光パネルメーカー & 蓄電池メーカーはどこ?