ichijo style

ichijo style

一条工務店で家を検討中の方にとって、基礎選びは家の安心・安全を左右する重要なポイントです。

本記事では最もよく採用されるベタ基礎について、下記についてわかりやすく解説します。

- メリット & デメリット

- コスト

- 耐震性能

また標準の布基礎とどう違うのか?を説明!

そして最後にユーザーの口コミと評価を取り上げ、実際に住んで感じたリアルな声を集めました。

この記事を読めば、後悔しない基礎選びの判断材料がすべてそろいますよ♪

【記事のポイント】

- ベタ基礎の基本構造と設計要件

- ベタ基礎のメリットとデメリット

- 布基礎とのコスト・性能比較

- 導入時の注意点と費用抑制策

- 実際のユーザー口コミと満足度評価

それでは早速本文にいってみましょう

一条工務店 ベタ基礎の基礎知識

この章では住宅の耐震性を左右する基礎選びにおいて主に、

- 一条工務店ベタ基礎の構造

- 地盤調査の流れ

- 布基礎との違い

- 費用メリット

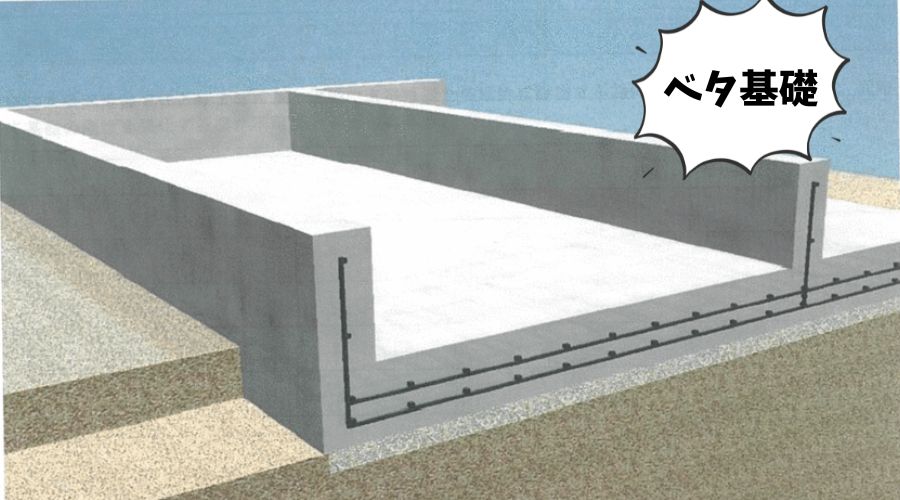

一条工務店のベタ基礎とは?

一条工務店のベタ基礎は底板と立ち上がり部を一体化した鉄筋コンクリート構造で、建物全体を厚さ200ミリの底板で支える仕様です。

異形鉄筋を200ミリ間隔で配筋し、ホールダウン金物も規定を上回る高強度品を用いるなど、建築基準法の基準値を大幅にクリアしています。

その結果、地震時の引き抜きや不同沈下に強く、シロアリや地中湿気の侵入を防ぐ効果も発揮。

さらに事前の地盤調査結果に合わせて底板厚を最適化することで、軟弱地盤にも対応可能です。

地盤調査と基礎選定について

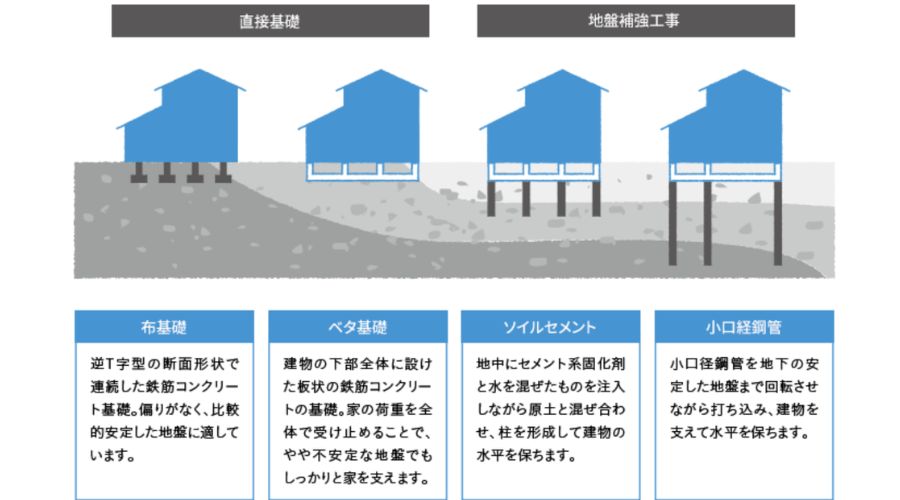

出典:一条工務店

出典:一条工務店

地盤調査は建物の安全性を左右する最初のステップです。

まず一条工務店ではスクリューポイント貫入試験を実施し、地盤の硬軟を数値化します。

周辺観察や古地図の照合により、かつて湿地だった痕跡や盛土・切土の有無を把握するのが特徴です。

これらの結果を踏まえ、基礎形式を決定。

強固な地盤と判定された場合は標準の布基礎を、やや軟弱ならベタ基礎を選ぶ流れになります。

さらに支持層まで届かない軟弱地盤にはソイルセメント柱状改良や小口径鋼管杭工法を併用し、不同沈下防止を図るのも大きなポイントです。

こうした多角的な調査と基礎選定により、一条工務店は長期にわたる耐震・耐久性能を確保しているのです。

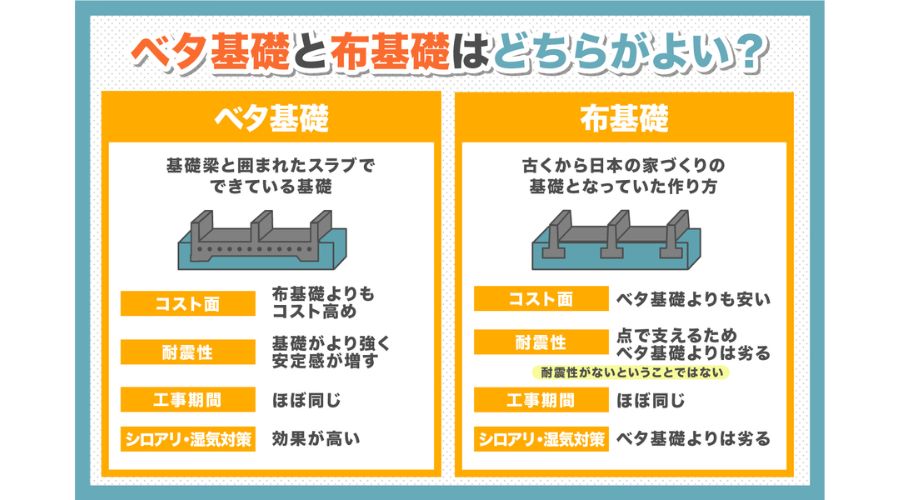

ベタ基礎と布基礎の違いは?

布基礎は基礎帯状に地中梁が連続し、T字断面のフーチングで荷重を受け止める構造です。

立ち上がり幅は160〜200mm、異形鉄筋を200mm間隔で配筋し、捨てコン→フーチング→立ち上がり→防湿コンクリートの4回打設が必要となります。

しかし布基礎は地盤改良なしで設計できるケースも多く、軟弱地盤ではソイルセメント改良と組み合わせることで高い支持力を確保可能です。

一方でベタ基礎は建物全体に荷重が分散されるため、不同沈下やシロアリ、地中湿気の侵入に対して優れた防御力を発揮します。

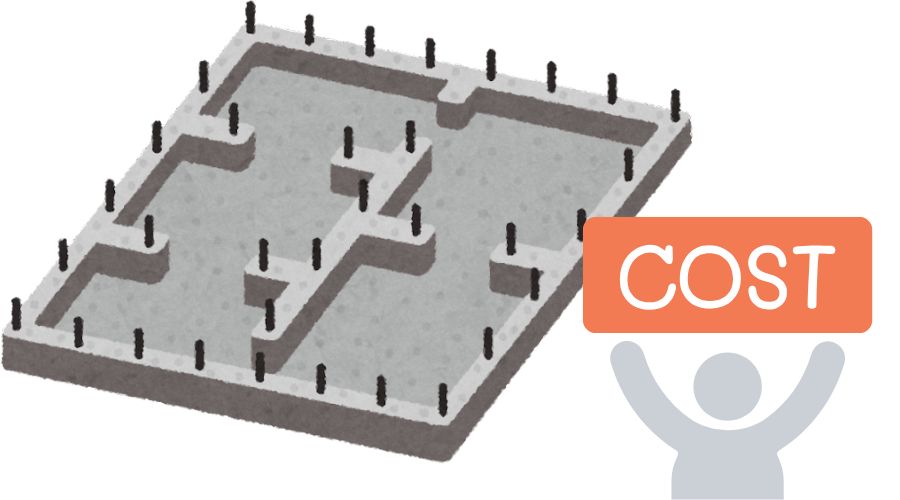

ベタ基礎の費用について

ichijo style

ichijo style

一条工務店のベタ基礎は標準の布基礎からオプション扱いとなり、30〜35坪程度の延床面積で約400,000円(税抜)〜が相場です。

一般的な布基礎との差額は約40〜50万円となり、地盤調査の結果ベタ基礎が必要と判断された場合に追加される仕組みです。

支払いは本契約後、標準仕様外工事見積書提出時に発生。

見積書には施工面積や打設コンクリート量が明記され、詳細なコスト内訳を確認できるため安心です。

費用を抑えるには・・

- 設計段階で施工面積を最適化

- 使用コンクリート厚を確認

- 相見積もりで外注業者と比較

- 知人紹介割引や法人契約割引

上記を実施するとよいでしょう。

仮契約前の地盤調査でベタ基礎494,300円+地盤改良(ソイルセメント)1,249,700円との結果!

1か所だけ地盤が良くなかったらしい…

平屋希望だったけど、2階建てにしたら逆に費用が浮くかも?と担当営業の方がどちらの方向でも考えてくれるとのこと(ᐢ._.ᐢ;)՞ ՞— みぃこ〜一条工務店i-smile仮契約中〜 (@ismile517235) November 20, 2023

一条工務店の店長さんから連絡あって、地盤改良無しだった~!!!ベタ基礎に決定✨

良かった😂

地盤改良ありなら70万から100万の費用がかかるかもと言われていたから嬉しい❕— フッキー (@fukky235) November 30, 2024

一条工務店 ベタ基礎活用のポイント

一条工務店ベタ基礎導入にあたって、コスト最適化や施工品質で押さえるべき要点を整理しました。

ベタ基礎のメリット & デメリット

ichijo style

ichijo style

一条工務店のベタ基礎は底板全面を厚さ150~200mmのコンクリートで覆う構造。

メリット

建物荷重を基礎全体で分散するため、不均等な沈下が起こりにくい優れた耐震性能を発揮します。

さらに異形鉄筋を200mm間隔で配筋し、ホールダウン金物も基準値以上のものを使用。

地中からのシロアリ侵入や土の湿気を遮断し、長期的な劣化を防止する効果も見逃せません。

デメリット

ただし布基礎に比べコンクリート使用量が約1.3倍に増え、打設は「捨てコン→ベース→立ち上がり」の三段階を要するため、材料費・人件費ともに上昇しやすい点がデメリットです。

加えて施工期間が延びれば養生管理に手間を要し、気温変化に伴うひび割れ対策にも追加コストが発生しがちです。

施工工程と仕上がりのポイント

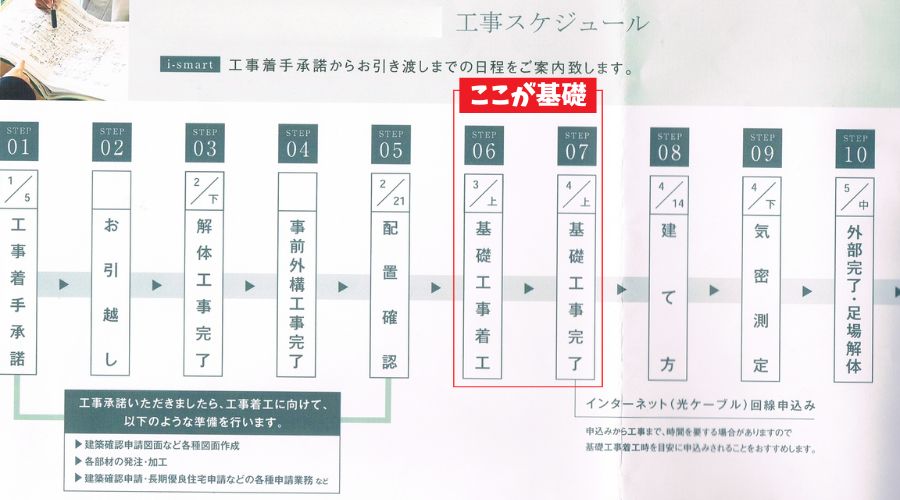

出典:一条工務店

出典:一条工務店

一条工務店の施工は以下の工程で進行します。

次に「躯体工事」ではツインモノコック構造を採用し、構造用面材を外周に張ることで横揺れへの耐性を高めます。

上棟後は「気密施工」としてC値0.5cm²/m²以下を目標に全棟気密測定を実施し、合格ラインに達するまで調整。

「断熱・外装工事」では屋根に235mmの高性能ウレタンを配置、外壁タイルは工場貼りで施工ムラを排除することで仕上がりの均質化を図ります。

最後の「内装仕上げ」ではクロス貼りや全館床暖房パネルの設置、ロスガード90の熱交換換気ユニットを組み込み、社内検査と完了検査で仕上がりと機能の両面を厳しくチェックします。

基礎工事にあたり注意点

ichijo style

ichijo style

一条工務店の基礎工事では、地盤調査に基づく基礎形式選定後、捨てコンクリート・底板・立ち上がりの三段階打設を行います。

注意したいのは以下の点です。

まずコンクリート打設後の養生期間確保。

夏季は表面乾燥やひび割れが発生しやすいため、散水や養生マットで湿度を維持する必要があります。

次に配筋検査は必ず立会い確認すること。

異形鉄筋間隔(200mmピッチ)やかぶり厚(50mm以上)が設計通りかどうかで構造耐力が決まります。

さらにアンカーボルトの垂直・位置精度を見逃してはならない。

防湿シート施工の有無も要チェックで、床下結露を防止するポイントとなります。

一条工務店の基礎に関してユーザーの口コミと評価

ichijo style

ichijo style

ベタ基礎を採用した施主からは、「底板全面で荷重を受け止める安心感が強い」「不同沈下や地震時の揺れに対する耐性が格段に向上した」といった声が目立ちます。

異形鉄筋を200 mmピッチで敷設し、厚さ200 mmの底板により地盤への接地圧を均一化するため、長期的な沈下リスクが低減する点が評価ポイントです。

一方でコンクリート使用量が増えることでオプション費用が40~50万円高くなる例もあり、「当初予算を超えた」という相談が散見されます。

全体として「高い耐震性を確保する価値は十分にあるが、事前に費用・スケジュールを細かく確認すべき」という評価に落ち着いています。

地盤調査の結果ベタ基礎だった😊🙏

ほんとに嬉しい❣️❣️

でも高低差がある土地なので

東側だけ補強と地区計画区域だから

申請費が必要🥺お金お金💦 pic.twitter.com/vFHuN09Ppp— SAKI☆一条工務店 (@Sakihome1129) September 28, 2022

ベタ基礎のコンクリートが打たれているところ。

今日は職人さんきてなかったです。 pic.twitter.com/cequDeGKfX— Tesla Model X with 一条工務店 (@RoadTeslaModelY) September 30, 2022

余計にかかってしまうかもしれない事話すのも嫌でしょうしね。

まして一条はベタ基礎標準じゃないのにほぼ確定でベタ基礎ですしねー。

その時点で50万?位プラスになりますし。それかリビングに7台という手も…..🤩

— わっさん@一条工務店施主2021 (@wassanblog22) December 19, 2020

一条工務店 ベタ基礎についてまとめ

出典:一条工務店

出典:一条工務店

それでは最後になりますがまとめていきましょう

- ベタ基礎は底板全面で建物荷重を均等分散する構造

- 異形鉄筋を200mm間隔で配筋しホールダウン金物も強化

- 地盤調査結果をもとに布基礎とベタ基礎を適切に選定

- 軟弱地盤にはソイルセメント柱状改良や鋼管杭工法を併用

- ベタ基礎の打設工程が三段階となりコンクリート使用量が増加

- 打設後の養生管理を徹底しないとひび割れ発生リスクが高まる

- アンカーボルトの位置精度や配筋かぶり厚は現場で確認が必要

- 全棟気密測定でC値0.5cm²/m²以下の高気密を実現

- 全館床暖房や熱交換換気と連携し省エネ性が向上

- 割引制度や相見積もりでオプション費用を抑制できる

- ユーザー評価は高性能への満足とコスト管理の両立を重視

- 事前に費用・工期・地盤改良の要否を十分検討

以上になります。最後までお読みくださりありがとうございました<(_ _)>

【関連記事】

- 【1000万円上昇!?】一条工務店 下請け業者の単価と価格交渉の現状を解説!

- 【打合せが楽!】一条工務店 打ち合わせ回数が少ない?期間や頻度も徹底解説♪

- 【何回も貰える♪】一条工務店 入居宅訪問 謝礼はどれくらい?メリットと実態

- 【来場特典♪】一条工務店 抽選会は外れなし!超豪華プレミアムギフトの魅力を解説

- 【簡単に6000円ゲット】一条工務店 クオカード くれない理由と対処法を徹底解説!